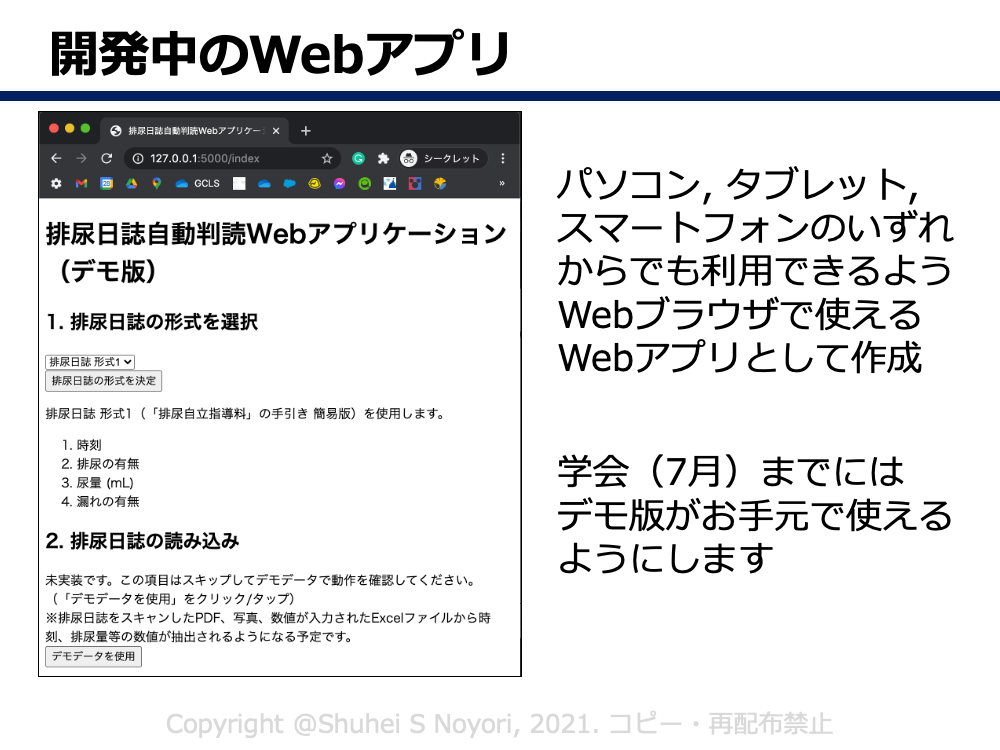

第12回研究会は野寄修平さん(東京大学大学院医学系研究科博士課程院生)に、排尿日誌自動判読アプリケーションの開発について情報提供いただきました。現在、多くの施設では紙ベースで排尿日誌を取っていると思います。この排尿日誌に記録している排尿時刻や排尿量などを自動判読し、電子データすることで、自動で気に平均1回排尿量など下部尿路機能の評価に繋がるデータを作ろう!という試みでした。

参加者の皆さんからは、「そもそもなぜ排尿記録をデジタル媒体にしないのか」、「紙に書かれたものを読み取る機能はどこまで要望されているのか」といった指摘があり、普段の私たちの生活で浸透しつつあるデジタルの世界と、排尿ケアが行われている現場の多様性?デジタル格差?が浮き彫りになりました。

また、さらに議論は派生して、読み取った排尿記録の情報から、下部尿路障害の種類を評価する必要性や、今後は機械が自動的に評価するべきなのか、ジェネラルナースと排尿ケアチームナースはそれぞれどの程度の下部尿路機能を評価する力があるとよいのか、など活発なディスカッションが展開されました。

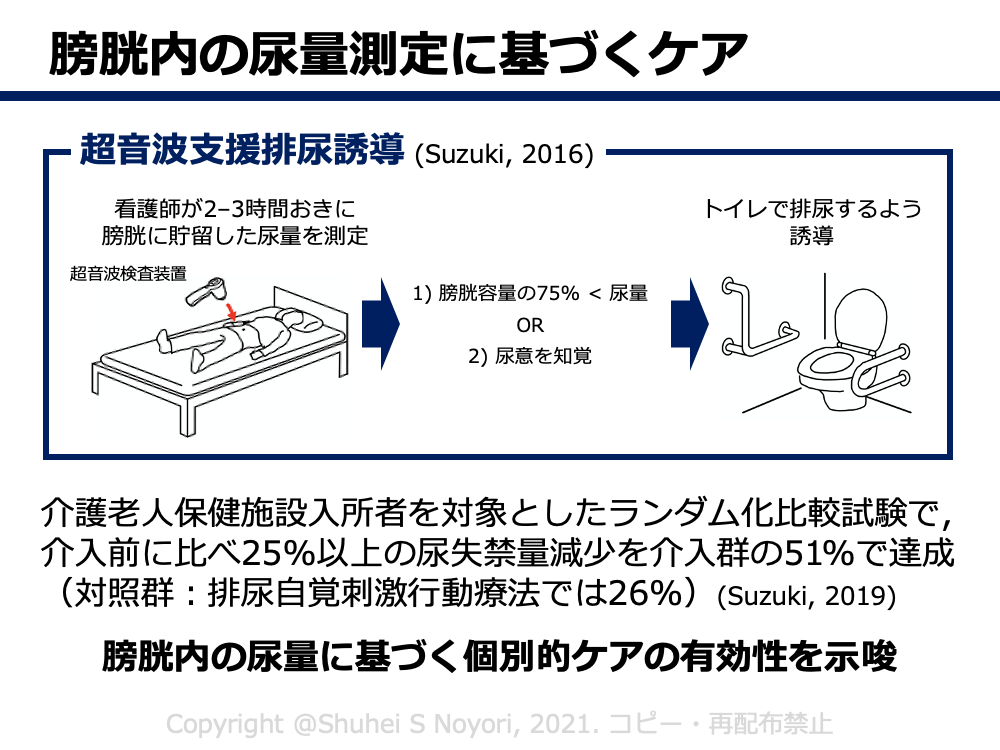

ご講演では、アプリケーション開発の話だけではなく、膀胱容量を測定し、個人ごとの機能的膀胱容量に合った排尿誘導をすることで尿失禁が減少するといった、テクノロジーを用いた排尿ケアの紹介もしていただきました。ビッグデータ、AI時代の排尿ケアはどのように変わっていくのか、変えていくことができるのか!近未来の排尿に思いを馳せる2時間となりました。